Helfersyndrom

wenn Helfen zur Sucht wird

Die hilflosen Helfer

Die Merkmale des Helfersyndroms sind: Betroffene

-

- haben ein geringes Selbstwertgefühl.

-

- beziehen ihr Selbstwertgefühl daraus, anderen meinen ungefragt helfen zu müssen. Bei Misslingen wird die Politik bemüht.

-

- berücksichtigen in der Regel die Wünsche desjenigen, dem sie helfen wollen nicht, sondern drängen ihm ungefragt ihre Hilfe auf. Ohne individuell geäusserter Hilfewunsch abseits von zwingenden Gesetzen agiert der «Hilfe-Erzwinger» krankhaft über politische Machtmittel; und somit eindeutig als Vergewaltiger. Fehlt ihm ein zwingend Gesetz, lässt er es basteln ohne das Volk um seine Meinung zu fragen.

-

- lehnen Unterstützung bei der Hilfe durch andere ab.

-

- übersehen eigene körperliche Grenzen.

-

- vernachlässigen eigene Bedürfnisse und Wünsche.

-

- erwarten von den Menschen, denen sie helfen, Dankbarkeit und Anerkennung.

Wie entsteht das Helfersyndrom?

-

- Die Bilanz zwischen Geben und Nehmen stimmt nicht. Wir geben mehr, als wir bekommen.

- Wir hören nicht (mehr) auf die Bedürfnisse des Hilfsbedürftigen, sondern helfen ungefragt.

- Wir wissen besser über die Bedürfnisse und Wünsche des anderen Bescheid als über unsere eigenen.

- Wir sind erschöpft und ausgelaugt, da wir uns überfordern.

- Wir sind depressiv.

- Wir haben keine eigenen Wünsche und Ziele mehr.

- Wir lehnen jede Unterstützung durch andere ab.

Die Folgen eines Helfersyndroms

Die Folgen des Helfersyndroms können Burnout, Depressionen, psychosomatische oder Sucht-Erkrankungen sein, also genau jede, in denen am meisten «geholfen» wird, im Unwissen, dass sie diese selbst produzieren. Besonders häufig findet man das Helfersyndrom in der Altenpflege bzw. in lehrenden, helfenden und heilenden Berufen.

Ist Helfen etwas Schlechtes?

Nein, natürlich nicht. Wenn wir Menschen helfen, die Unterstützung benötigen, dann ist dies generell eine gute Tat. Zum Helfen gehört meist auch, daß wir dem Hilfsbedürftigen zuliebe eigene Interessen momentan zurückstellen. Das ist in Ordnung.

Kritisch wird es, wenn wir uns und unsere seelischen und körperlichen Bedürfnisse völlig unterordnen und die Interessen des Hilfsbedürftigen ignorieren, indem wir ihm quasi unsere Hilfe aufzwängen, obwohl er diese gar nicht möchte oder nicht in dem Umfang braucht, wie wir ihm diese angedeihen lassen, wir ihn also überbehüten.

Was tun, wenn man unter einem Helfersyndrom leidet?

Wenn wir akzeptieren, daß hinter unserer Hilfsbereitschaft in erster Linie eigene Interessen und Bedürfnisse stehen, dann gilt es herauszufinden, wie wir das Bedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung auf anderem Wege als durch Helfen erfüllen können oder wie wir lernen können, unser Selbstwertgefühl zu stärken, um so weniger von der Anerkennung anderer abhängig zu sein.

Häufig ist zusätzlich eine psychotherapeutische Behandlung notwendig. Wir müssen z.B. herausfinden: «Wer bin ich, wenn ich nicht in der Rolle des Helfers bin?» und «Welche Wünsche habe ich für MEIN Leben?»

Diese 5 Verhaltensweisen darfst du von niemandem akzeptieren – nicht mal von der Familie | Carl Jung

Ziel bei der Selbsthilfe und einer Psychotherapie ist, daß wir uns wertvoll fühlen, ohne etwas dafür zu tun, d.h. ohne anderen helfen zu müssen.

Antiraucher und andre Betroffene finden hier

Hilfe zur Selbsthilfe.

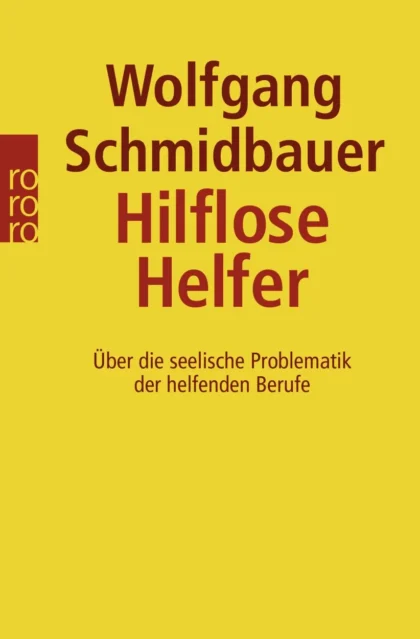

Über die seelische Problematik der helfenden Berufe

Die Hilflosigkeit von Helfern entspringt ihrem überstrengen altruistischen Ideal der sozialen Hilfe. Was rigide Ideale im Leben des Einzelnen und im Zusammenleben von Gruppen und Völkern anrichten können, ist das Thema dieses erfolgreichen Klassikers.

Helfen macht das Wesen zahlreicher Berufe aus. Und dass es um die seelische Gesundheit bei den Angehörigen der helfenden Berufe nicht sonderlich gut bestellt ist, beweisen mehrere statistische Untersuchungen. Am besten dokumentiert ist diese Situation bei dem prestigeträchtigsten Helferberuf, dem des Arztes. Doch dürften Krankenschwestern und -pfleger, Sozialarbeiter, Erzieher, Lehrerinnen, Psychologen, Seelsorger und andere helfende Professionen wesentliche Aspekte ihrer psychischen Struktur mit Ärztinnen und Ärzten teilen. Dazu kommt noch, dass in keiner Berufsgruppe eigene Hilfsbedürftigkeit so nachhaltig verharmlost und verdrängt wird wie in der, die Hilfsbereitschaft als Dienstleistung anbietet. Gerade darin drückt sich das «Helfersyndrom» besonders deutlich aus, dass Schwäche und Hilflosigkeit bei anderen akzeptiert und als behandlungswürdig erkannt werden, während das Selbstbild von solchen «Flecken» um jeden Preis freigehalten werden muss.

Liebe, Mißbrauch und Narzißmus

Suchtprävention und Co-Abhängigkeit

Liebe, Mißbrauch und Narzißmus – darum geht es in diesem Buch des Psychoanalytikers Wolfgang Schmidbauer. Mit seinem 1977 erschienenen Standardwerk «Die hilflosen Helfer» hat er den Begriff «Helfer-Syndrom» eingeführt. In dem vorliegenden Text über Helfer-Fehler ist die Tendenz spürbar, Abstand zu gewinnen und den in der «Psycho-Szene» verbreiteten Neigungen zu Fanatismus und Humorlosigkeit zu begegnen.

Lesen Sie ein typisches Paradebeispiel @Kontrabass

Laut Dahlke hat ein Antiraucher, im Prinzip das gleiche Problem wie ein Suchtpatient. Er leide unter einem gewissen emotionalen Überdruck, oft gepaart mit einem starken Mangel an Selbstwertgefühl. Insgeheim beneide der Antiraucher den Süchtigen um die Möglichkeit, exzessiv zu »genießen« bzw. zu »sündigen«. Dies könne jedoch weder reflektiert noch eingestanden werden, denn das vermeintlich »Falsche« wolle er nicht begehren. Das erinnere stark an das Verhalten katholischer Priester im Umgang mit dem Thema Sex und Promiskuität. Die Folge sei ein gewisser missionarischer Eifer mit stark zwanghaften Zügen und teils verkappter, teils offen zur Schau getragener Feindseligkeit. Zitat Dahlke: »Weil der Raucher nach Meinung des Antirauchers „stinkt“, muß der Antiraucher zwanghaft „stänkern“«.

Der Süchtige, so Dahlke, habe zumindest die Möglichkeit zu erkennen »Ich bin abhängig von dieser oder jener Substanz« und könne sich in Folge dessen die Frage stellen »Will ich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen oder will ich das nicht«? – Für den Antiraucher sei das nahezu unmöglich, denn er suche die Schuld für sein Unwohlsein grundsätzlich bei Anderen, da er die eigenen Bedürfnisse abgespalten habe. Die Unfähigkeit die eigene psychische Erkrankung zu erkennen sei seinem Krankheitsbild immanent. Vertrackt.

Das Retter-Syndrom: Warum Helfen Dich Zerstören Kann | Carl Jung

Agnes Rita Rosenstiel

19. Februar 1924 – 13. Juli 2025

Todesanzeige

Rita am 9. Juli 2025

Rita und ihr Bruder Bruno sind in Zürich aufgewachsen und haben das von ihrem tüchtigen Vater aufgebaute Papierwarengeschäft übernommen und geleitet. In den 1970er Jahren verkauften sie die Firma, und Rita zog an den Genfersee, zuerst in eine Villa in Lutry mit Seeanstoss und dann nach Corseaux-sur-Vevey, von wo aus sie als Mäzenin Künstler gefördert hat.

Sie war Mitbegründerin und erste Konservatorin des Ignacy Paderewski-Museums in Morges und zog deshalb später um in eine Mietwohnung in Morges. Im Januar 2014 ist sie willkürlich in ein Altersheim zwangsplatziert worden, was einen Skandal in den Westschweizer Medien ausgelöst hat. 93-jährig redigierte und veröffentlichte sie ihre Eigenbiographie „Pourquoi?». Sie hat den Waadtländer Behörden nie verziehen, was sie ihr angetan hatten.

Im Jahr 2019 zog sie in das Hugo Mendelheim in ihrer Heimatstadt Zürich um und musste die von den Behörden von Bund und Kanton angeordneten Corona-Plandemie-Massnahmen erdulden. Siehe Beilage.

Am 13. Juli 2025 hatte sie die Gnade, lebensmüde und altersschwach, jedoch ruhig und schmerzlos einzuschlafen.

Da sie religionslos war, wünschte sie sich keine Abschiedszeremonie. Möge sie in Frieden ruhen.

Anlage zu Rita Rosenstiel – Corona im Altersheim